In un tempo in cui la disabilità era ancora invisibile agli occhi del mondo, Giovanni Maurizi, da Latina, tracciava con forza e dignità una strada nuova. Paraplegico in seguito a un incidente, di cui vi parlerò più avanti in questo racconto, negli anni Sessanta fu tra i pionieri che portarono lo sport paralimpico fuori dall’ombra, partecipando in Inghilterra ai primi Giochi per paraplegici: antesignani delle attuali Paralimpiadi. Si distinse fino a diventare primatista mondiale. La sua storia merita di essere raccontata, perché una città cresce anche attraverso la memoria dei suoi cittadini più coraggiosi.

Latina dovrebbe ricordare più spesso i propri figli che le hanno dato lustro. E i modi per farlo non mancherebbero. In questi anni di scrittura ho raccontato tante storie, tanti personaggi che avrebbero meritato di essere ricordati con una via, una piazza, un portico. L’ho chiesto più volte, ma niente: sono rimasto inascoltato. Anche il personaggio che sto per raccontarvi meriterebbe una menzione speciale. Ma partiamo dall’inizio: ho ricevuto un messaggio da un’amica, Irene Treleani, da sempre appassionata di basket.

Irene è la vedova di Aldo Odone, altra figura importante della pallacanestro pontina che ho già raccontato qualche tempo fa. Nel messaggio vocale mi ha fatto un nome che in pochi, oggi, ricordano; ma che merita di essere riscoperto: Giovanni Maurizi, scomparso ormai cinquant’anni fa. Irene mi ha chiesto, con sincera emozione, di scrivere di lui. Perché il suo ricordo non vada perduto, nel silenzio del tempo.

Articolo d'epoca del giornalista Paolo Iannuccelli In mezzo secolo, si è parlato solo in due articoli del primo atleta paralimpico di Latina, entrambi scritti dal mio amico e collega: Paolo Iannuccelli. Irene mi ha dato il contatto del figlio, Claudio, che tra l’altro conosco bene: negli anni Novanta ha lavorato nell’azienda della mia famiglia. Ed ecco come le storie, a Latina, spesso si intrecciano. E questo è uno dei motivi che mi spinge a continuare con i racconti della mia città. È come tessere un filo sopra una tela che sto scoprendo, punto dopo punto, con pazienza e meraviglia.

Giovanni Maurizi e l’arrivo a Littoria

Giovanni Maurizi nasce il 21 marzo 1927 a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. È il primogenito di sei fratelli, tutti maschi. Il padre, Antonio, è un capo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN), mentre la madre, Tina, di origine veneta, si dedica alla casa e alla numerosa famiglia. Ma Tina ha anche un’altra passione: la cucina. Una passione così forte e talentuosa da portarla, negli anni Cinquanta, a essere assunta come cuoca personale nella villa romana dell’attore Massimo Girotti.

Nel 1939, Antonio viene chiamato dalle autorità di Littoria; una città in piena espansione, dove la crescita urbana richiede un maggiore controllo dell’ordine pubblico. In un primo momento, lui e la sua famiglia vengono ospitati nella canonica di Doganella, una frazione di Cisterna di Littoria. Ad Antonio vengono affidate le zone di Littoria e Cisterna: un incarico impegnativo in un territorio ancora in trasformazione.

Antonio Maurizi con la moglie TinaQuando arriva nell’Agro Pontino, Giovanni ha solo dodici anni. Nel suo paese d’origine ha frequentato fino alla quinta elementare, ma una volta trasferitosi, la scuola lascia spazio alle necessità della vita. È il primo di sei fratelli, e deve fin da subito contribuire all’economia familiare. Il lavoro, in quegli anni, non manca. Nei poderi dell’Agro servono braccia giovani e forti per lavorare la terra; Giovanni non si tira mai indietro. È un ragazzo generoso, sempre disponibile, aiuta anche il parroco di Doganella a sistemare i terreni intorno alla chiesa.

Ma ecco arrivare la guerra, anche se a Littoria appare molto lontana: si continua a lavorare in tutta tranquillità, fino a luglio del 1943, quando iniziano i primi bombardamenti sulla città. Poi con l’armistizio dell’8 settembre 1943, la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale si dissolve, travolta dallo sbandamento generale di tutte le Forze Armate italiane. Antonio, che fino a quel momento aveva servito lo Stato, sceglie di non aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Decide di affiancare il figlio Giovanni nel lavoro quotidiano nei campi.

Quel giorno di una maledetta estate del 1945

Costretti a sfollare, Antonio con la sua famiglia si rifugia al Palazzo M. Ogni mattina, però, raggiunge Doganella con il figlio, e da lì partono per Borgo Podgora, su un carro trainato da un cavallo, per caricare il grano e riportarlo indietro. È il 1° luglio del 1945. All’andata è tutto tranquillo, solo qualche soldato americano nei dintorni, impegnato nei controlli del territorio. Come sempre, padre e figlio fanno il carico di grano e risalgono sul carro. Si rimettono in viaggio verso Doganella, ignari che il destino sta per segnare una svolta drammatica nelle loro vite.

È primo pomeriggio. Sono quasi a metà strada, lungo lo stesso percorso dell’andata, ma ora il carro è molto più pesante. Ed è proprio questo a farli saltare su una mina anticarro, lasciate dai soldati tedeschi per coprirsi la ritirata. Antonio muore quasi subito. Giovanni viene soccorso da alcuni soldati americani: è in condizioni disperate. Viene portato prima all’ospedale di Anzio, poi, vista la gravità delle ferite, trasferito al Policlinico Umberto I di Roma. I medici Lo danno per spacciato, a causa delle molte infezioni.

A salvargli la vita è la penicillina; all’epoca disponibile in Italia solo per i soldati americani. Ma grazie a una cugina della madre, che vive negli Stati Uniti, riesce ad avere quel farmaco miracoloso. Giovanni lascia l’ospedale sette anni dopo. Nel 1952 viene trasferito in una struttura romana per la riabilitazione. Purtroppo, a causa della frattura di tre vertebre, rimane paraplegico; perde l’uso degli arti inferiori. Viene così riconosciuto come grande invalido di guerra.

Dalla tragedia alla rinascita nello sport e nell’amore

Nella sfortuna, ha però la fortuna di incontrare una ragazza, presentata da alcuni amici. Si chiama Adelaide Borsa, è originaria di Suso, una frazione di Sezze. Tra i due è subito amore. Nel 1953 si sposano e nasce il primo figlio, Tonino. Nove anni dopo arriverà anche Claudio. Giovanni, fortunatamente, ha due grandi passioni che lo tengono impegnato: la musica e lo sport.

Giovanni Maurizi con la moglie Adelaide BorsaDurante il periodo di riabilitazione, Giovanni conosce altri invalidi di guerra, grazie a un insegnante di ginnastica: il professor Morsello. È lui ad avviarlo ai primi test per partecipare a future competizioni sportive. Intanto, in Inghilterra, a Stoke Mandeville, già dal 1948, il neurologo tedesco Ludwig Guttman, direttore del centro nazionale per lesioni spinali, avvia un progetto rivoluzionario. Il suo obiettivo è offrire ai pazienti un percorso di reinserimento sociale e sostegno psicologico.

Stoke Mandeville foto di gruppo degli atleti paraplegici della nazionale italiana. Giovanni è al centro con la medaglia al colloLe prime medaglie e le Paralimpiadi

E sarà proprio lo sport a rivelarsi lo strumento decisivo per restituire dignità e speranza. In quella struttura, ventisette paraplegici iniziano un percorso fatto di diverse discipline sportive. Negli anni successivi si uniscono altri partecipanti, provenienti da diverse nazioni. Nel 1956, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) riconosce ufficialmente i giochi internazionali per paraplegici, che si svolgono ogni anno, tranne in occasione dei Giochi Olimpici, quando gli atleti con disabilità vengono invitati come ospiti speciali.

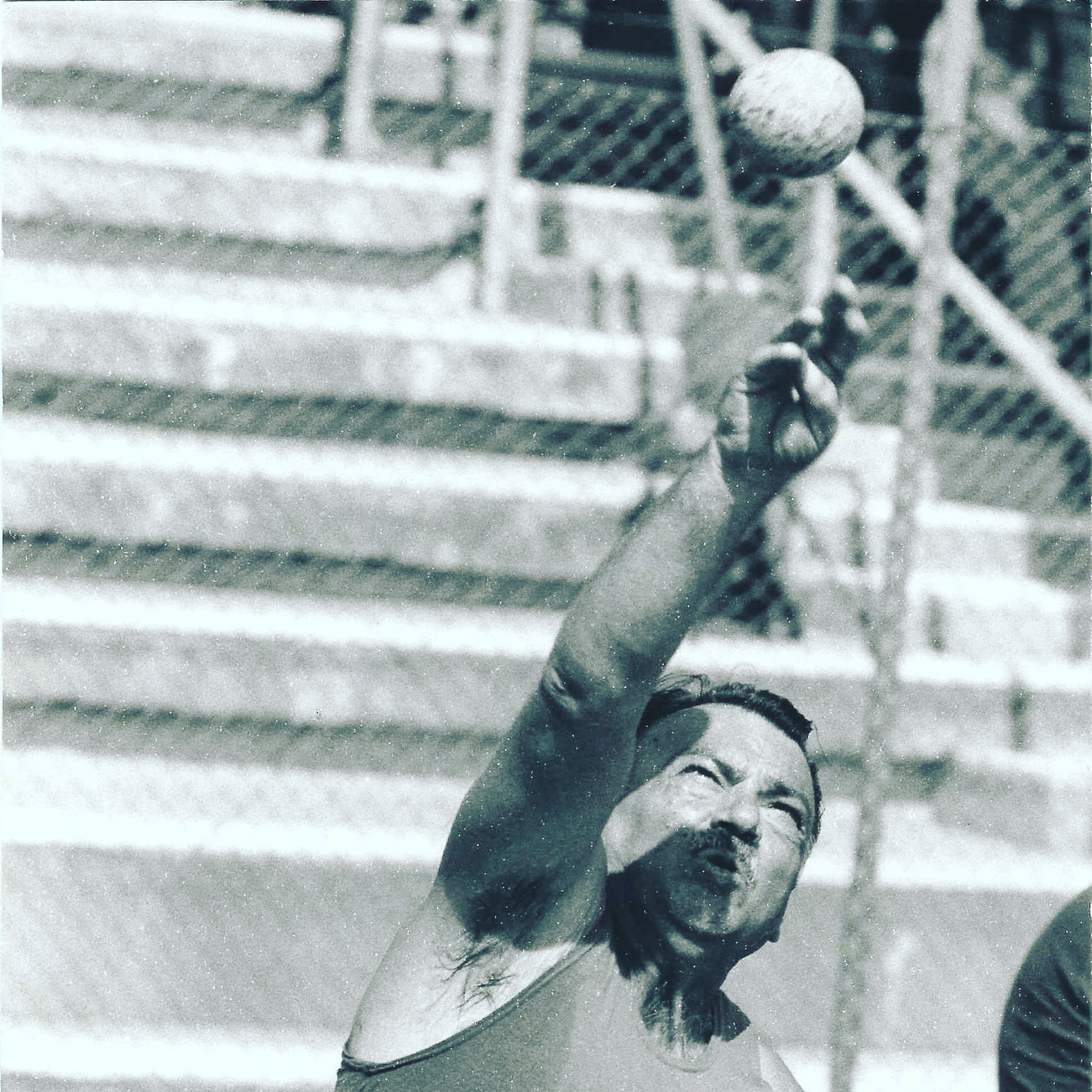

Giovanni in allenamento nel lancio del pesoGiovanni, intanto, si allena con impegno in diverse discipline: getto del peso, lancio del giavellotto di precisione, lancio della clava, lancio del disco e ping pong. Nel 1961, anche l’Italia forma una squadra per partecipare ai giochi di Stoke Mandeville. Giovanni Maurizi conquista la medaglia d’oro nel lancio del giavellotto di precisione e il bronzo nel lancio della clava. L’anno successivo vince l’argento nel giavellotto a distanza. Ormai è un vero atleta. Si allena, con forza e determinazione, nei migliori centri sportivi italiani: Formia, Roma, Firenze e Bologna.

Tokio 1964: la squadra nazionale degli atleti paraplegici. Al centro con il vestito grigio Giovanni MauriziDal 1960, i giochi diventano ufficialmente Paralimpiadi e, nel 1964, Giovanni partecipa, ottenendo anche buoni piazzamenti, a Tokio in Giappone e nel 1968, e poi a quelle di Tel Aviv, in Israele. Alla fine della carriera, il suo palmarès conta due ori, un argento e sei bronzi. Sarà anche primatista mondiale nel lancio del giavellotto. Il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, gli darà l’onorificenza di Cavaliere d’Italia. Giovanni Maurizi muore l’8 gennaio 1976, a soli quarantanove anni, per complicazioni legate al suo stato fisico.

L'atleta paralimpico Giovanni Maurizi insignito del titolo di Cavaliere d'ItaliaL’incontro con il figlio Claudio

Incontro Claudio al Circolo Cittadino Sante Palumbo. La nostra chiacchierata comincia proprio con il parlare dei nostri genitori. Delle nostre mamme ormai ultranovantenni e dei nostri padri che ci hanno lasciato troppo presto.

Che ricordi hai di tuo papà?

“ Considera che quando morì avevo solo tredici anni. Lo ricordo come un padre affettuoso, ma anche un grande combattente, soprattutto per i diritti delle persone con disabilità. Ricordo le sue difficoltà quando doveva andare in qualche ufficio e non sapeva dove parcheggiare, perché allora non esistevano i posti auto per disabili. Prendeva spesso le multe per i suoi parcheggi volanti e poi doveva correre negli uffici dei vigili urbani per farsele togliere”

E del suo amore per lo sport

“È stata la sua salvezza, amava qualsiasi sport. Mi portava sempre allo stadio a vedere il Latina e a me non piace il calcio, però amavo stare con lui, anche perché era sempre fuori ad allenarsi e io lo vedevo poco.”

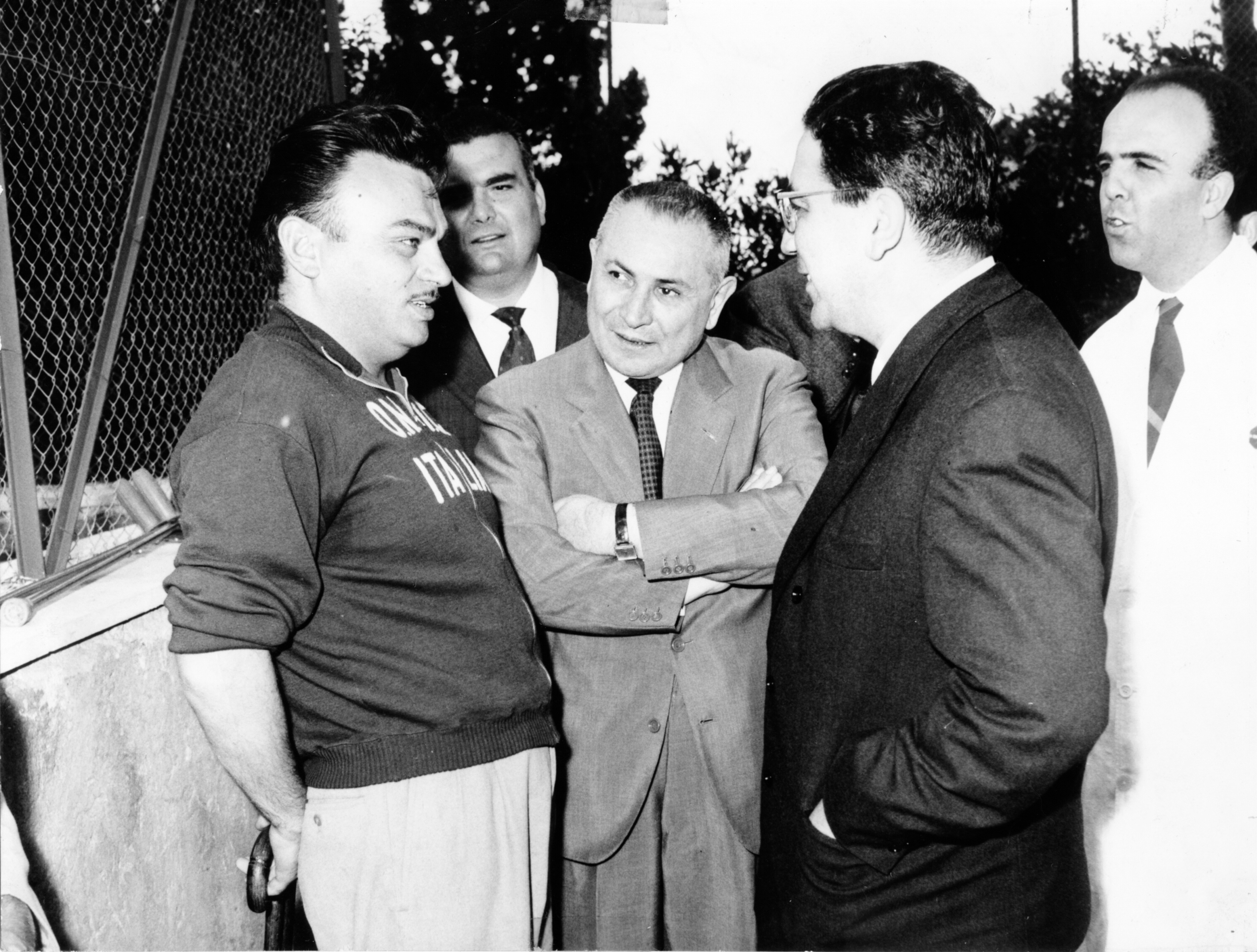

Giovanni Maurizi colloquia con alcuni politiciGiovanni Maurizi ha vissuto una vita spezzata e ricostruita, tra dolore e riscatto. Lo ha fatto in silenzio, con la sola forza del carattere e dello sport. Oggi il suo nome è sconosciuto ai più, ma la sua storia parla ancora. È un esempio. E come tutti gli esempi, merita memoria pubblica. Una targa, una via, un gesto simbolico: non per retorica, ma per giustizia. Perché una città che dimentica i suoi eroi silenziosi, finisce per dimenticare anche sé stessa.

Caro Emilio, LA mia famiglia con la famiglia di Giovanni è legatissima, con storie bellissime di parentela, che si intrecciano. Grazie per aver portato alla luce la sua grande storia sportiva, e per la sua grandissima umanità Dimostrata nei suoi anni di vita.